PREHISTORIA DEL FLAMENCO

Se consideran prehistóricas todas aquellas fases de gestación y evolución, bien del propio flamenco, bien de los géneros musicales o líricos en los que encuentra ascendencia, anteriores al siglo XVIII, cuando se tienen las primeras noticias relativas a intérpretes profesionales.

Es en esta etapa prehistórica donde se localizan los principales substratos y adstratos, que no se pueden denominar en modo algunos flamencos, pero que pueden haber contribuido en mínima, menor o mayor medida a su conformación.

Las raíces del flamenco se formaron recogiendo influencias y estilos de muy diversos orígenes: podemos encontrar en esta música aportaciones hindúes, árabes, judías, griegas, castellanas, moriscas, gitanas, africanas y americanas así como de las cantigas peninsulares durante el Medievo (poesías cantadas, cuya letra y música venía compuesta por trovadores. El que tocaba y cantaba estas poesías era el juglar). Cómo llegaron a fundirse en el flamenco las aportaciones de tantas culturas es una larga e interesante historia llena de leyendas y preguntas sin resolver. Pero se dice que se transmitieron a través de una cadena de memoria oral.

En escritos griegos encontramos el estilo melismático (grupo de notas cantadas sobre una misma sílaba; el estilo "melismático" se oponía al "silábico" de una nota por sílaba). Modernamente, se habla de melismas dentro de cualquier estilo: ópera, pop, flamenco... como característica típica del canto del sur de España, este estilo también lo tiene hoy el Flamenco.

El substrato pre-romano

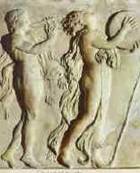

En esta época romana, encontramos las reseñas de Marcial y Juvenal sobre las Puellae Gaditanae, jóvenes procedentes de Gades, la colonia que fundaron los fenicios en el territorio de la que hoy es Cádiz, ciudad que también tenía una cultura griega bastante asimilada.

En esta época romana, encontramos las reseñas de Marcial y Juvenal sobre las Puellae Gaditanae, jóvenes procedentes de Gades, la colonia que fundaron los fenicios en el territorio de la que hoy es Cádiz, ciudad que también tenía una cultura griega bastante asimilada.

Destacó la llamada Telethusa, ya que adquirió larga fama por la carga erótica y provocativa que impregnaba sus danzas.

El poeta Rafael Alberti no pudo resistirse y le dedicó estos versos:

“Ven, Telethusa, romana de Cádiz,

ven a bailar bajo el sol marinero,

ven por la sal y las dunas calientes,

por las bodegas y verdes lagares.”

Estas bailarinas gaditanas, que formaban compañía con músicos acompañantes, llegaron a ser muy apreciadas en la aristocracia y alta burguesía romana, que las contrataban como punto álgido de sus fiestas privadas o para espectáculos públicos, ejecutaban bailes rítmicos y muy sensuales. Curioso es, que en los relieves, aparecen las Puellae Gaditanae con castañuelas, y con posiciones de pies y de brazos idénticas a las del flamenco actual. Quizás se trate sólo de una coincidencia, o que este modo de bailar era común a toda la cuenca del Mediterráneo, y hoy lo conocemos sólo del Flamenco.

Estas similitudes aparentes, unido al hecho de que las zonas que rodean el centro de Andalucía han permitido la conservación en su suelo de manifestaciones culturales extintas en otras partes de Europa, ha dado motivos a algunos flamencólogos para estimar que, de alguna manera, algo del baile tartéssico haya podido sobrevivir en el baile flamenco tradicional.

El substrato hispano-romano

En Al-Andalus, se acuñó la expresión zamra (de la que derivaría la palabra zambra), para definir aquellos bailes de mozárabes cuyos orígenes se situaban, según los autores musulmanes, en la época pagana. En la descripción de estas zamras, dichos autores hacen hincapié en el ambiente festivo que las rodeaba, donde se bebía vino y se cantaban coplas romances.

El substrato paleo-cristiano

En la Bética de los siglos II al VIII se extiende y fortalece el cristianismo (entonces muy impregnado de las culturas griega y judía) sobre un fondo cultural latino muy rico. Posteriormente, a consecuencia de la invasión musulmana, Andalucía se queda desconectada de las grandes reformas musicales de occidente propugnadas por Gregorio Magno, de modo que en el solar hispano sobrevive el rito mozárabe, con modos musicales propios y diferenciados de los del resto de la Europa cristiana.

*Bética: en Hispania, cuyo nombre griego era Iberia, se establecieron tres provincias bajo la administración del Imperio Romano: Hispania Baetica en el sur, Lusitania en el actual territorio de Portugal y Extremadura, y la Hispania Tarraconensis en el norte y noreste. Los árabes llamaron Al-Andalus a toda la península conquistada, aunque finalmente su nombre se restringiría a un territorio algo mayor que la Bética, dando lugar a la actual "Andalucía” (capital Córdoba).

El substrato andalusí

En el año 711, la conquista musulmana de la península se inició de manera bastante rápida y sin necesidad de una aportación demográfica decisiva (en torno a un 2% de árabes y un 8% de bereberes), de modo que la cultura árabe-islámica se mezcló con el potente substrato latino, creando una cultura original y propia, diferenciada de las del resto del Dar al-Islam y suficientemente vinculada a la tradición clásica. El substrato andalusí opera en el flamenco a varios niveles. Por un lado, en los tonos y melos del flamenco se detectan afinidades con las músicas del mediterráneo oriental que tuvieron implantación oficial en Al Ándalus a consecuencia de la reforma musical de Ziryab. Por otro, el surgimiento en suelo andalusí de géneros poéticos distintos a la clásica qasida árabe, como son el zéjel y la moaxaja, y especialmente las jarchas, remates líricos a modo de estribillo que constituyen la lírica romance más antigua de Europa y que algunos arabistas han encontrado semejanzas formales o esenciales con algunas coplas flamencas. También se han propuesto etimologías árabes para algunos palos flamencos como el fandango, la caña o la siguiriya.

*La reforma musical de Ziryab: fue un gran fundador de las distintas tradiciones musicales de la España musulmana, conoció de memoria más de diez mil canciones e introdujo numerosas reformas que modificaron profundamente el arte musical de la época. Demostró ser un genio innovador en la música. Creó un Conservatorio dónde la música andalusí, al principio fue muy similar a la de la Escuela Oriental, desarrolló su propia originalidad cuya tradición todavía sigue viva en todos los lugares del Occidente musulmán. Podemos afirmar que creó en Córdoba lo que se puede considerar el primer Conservatorio de Música del mundo islámico.

El substrato castellano

La conquista castellana de la Baja Andalucía en el siglo XIII trae al Valle del Guadalquivir las letras del romancero castellano. En el siglo XIX los primeros folcloristas descubrieron que los gitanos que se dedicaban profesionalmente al cante flamenco (gente marginal e iletrada por lo general) aún conservaban y ejecutaban musicalmente largas versiones de estos romances que eran anteriores a su llegada a España, totalmente ajenos a su cultura y que habían recibido por transmisión oral o impresos en pliegos de cordel (hojas de papel atadas a un cordel o caña, formando un cuadernillo de pocas hojas destinado a propagar textos presuntamente "literarios" para el gran público, de temática histórica, lírica, religiosa o de otra cualquier índole). Asimismo, muchas de las cuartetas de esos romances fueron desgajadas, modificadas y reformuladas, para ser convertidas en las primitivas coplas de las que se tiene noticia, aprovechando por lo general la base rítmica y métrica para sobreponerle una temática propia que ha acabado por convertirse en todo un subgénero lírico insistentemente recopilado por autores como Fernán Caballero, Demófilo, Schuchardt y otros. Junto al romance, otros géneros musicales como la seguidilla y el fandango, también presentes en otras regiones de España, han influido notablemente en algunos palos flamencos.

Cabría hablar en realidad de un doble substrato. Uno, antiguo, que operaría sobre la liturgia cristiana primitiva y vinculada al mundo cultural greco-latino del Mediterráneo oriental y que se sostendría a lo largo del tiempo gracias a la persistencia de judíos y mozárabes durante la época del emirato, el califato y las taifas. Algunos flamencólogos atribuyen a esta ascendencia los melos de las tonás primitivas. El otro substrato sería medieval, relacionado con judíos castellanizados, y que se apoya en algunas similitudes musicales de algunos palos flamencos con la música de las comunidades sefardíes de Turquía y los Balcanes y en el contenido más o menos críptico de algunas letras flamencas, especialmente peteneras y saetas.

El substrato morisco

Aparte de la mención etimológica de fellah mengu en la hipótesis 2, hay otros indicios que hacen pensar a muchos flamencólogos que hay mucho de morisco en la cultura flamenca. Para empezar, a partir de la conquista castellana de Granada, a finales del siglo XV, se produce un proceso de repoblación de la Alta Andalucía que permite no obstante la permanencia de cientos de miles de moriscos, habitantes del antiguo reino de Granada y herederos de toda la cultura hispano-romana y andalusí del sur peninsular, y por tanto, vehículo de los anteriores substratos: Los nuevos repobladores atribuirán origen morisco a esa misma zamra que los andalusíes consideraban invención hispanorromana. Tras varias revueltas los moriscos son dispersados primero y expulsados después. Durante su fase de dispersión fueron confinados en barrios marginales de las grandes urbes del Bajo Guadalquivir (que después serían las principales cunas del flamenco), donde se mezclarían por primera vez con la población gitana por entonces ya concentrada en el sur de España. Tras el decreto de expulsión, muchos pudieron haberse camuflado entre estos gitanos para evitar el destierro, de modo que durante varias décadas se produciría un maridaje étnico que permitiría a su vez el trasvase cultural y musical. Además habría que añadir que algunos de los palos de los que se tiene más antigua noticia se les atribuye un origen geográfico vinculado a las sierras occidentales de la Alta Andalucía, una de las comarcas de mayor impronta morisca, donde también han sobrevivido el fósil musical de los verdiales, emparentados con el flamenco.

*Moriscos: españoles musulmanes.

El substrato gitano

Su condición de pueblo nómada y errante determinó, por un lado, que sirviesen de correa de transmisión entre el mundo marginal morisco y la cultura urbana, y por otro, que muchos de ellos se dedicasen al cante y el baile andaluz para su sostenimiento económico, de modo que con el tiempo acabaron convirtiéndose en los principales profesionales del arte flamenco, especialmente desde finales del siglo XVIII, produciéndose desde entonces una separación entre el cantaor aficionado y el profesional. Sin embargo, la nula vinculación musical de la música flamenca con otras músicas producidas por gitanos en otros lugares de Europa, descarta que fueran ellos sus principales gestadores, si bien se les suele atribuir como propios algunos palos como la mariana, la alboreá o los de compás binario.

El substrato africano

Está muy poco estudiada la posible influencia musical que la población negra, pudo tener sobre la música andaluza, a pesar de su documentada presencia desde el siglo XVI al XVIII en Andalucía y, precisamente en el área en que se gesta el flamenco (Triángulo Sevilla-Cádiz-Huelva).

Algunos estudiosos de la música africana han encontrado líneas claras de relación entre algunos palos flamencos y la música de África Occidental, sobre todo de la música Yoruba. Por ejemplo, la chacona y, sobre todo, el fandango y sus derivados (malagueña, granaina, rondeña, cartagenera, etc.) cuya genealogía rítmica se remonta a los verdiales, podrían estar emparentadas con la Chica, danza yoruba relacionada con la yuca y que está en el origen de buena parte de la música afrocubana (y, en especial, de la rumba).

También los tangos han sido relacionados con un origen africano. Otros palos (seguiriya, bulerías...) podrían estar relacionados con las formas de rítmica en cruz (polimetría + polirritmia) típicas de África.

La influencia americana

Dos de las principales cunas del arte flamenco, Sevilla y Cádiz, tuvieron durante tres siglos el monopolio del comercio con América lo que motivó una doble corriente cultural de ida y vuelta que abarca desde lo gastronómico a lo arquitectónico, y que incluye también al flamenco y a sus cantes llamados de ida y vuelta, esto es, cantes andaluces que viajaron con los primeros pobladores a las Américas, que sufrieron la influencia indígena y se desarrollaron por separado, y que retornaron con la pérdida de las colonias, refundiéndose en nuevos palos flamencos.

La influencia aragonesa

Durante la Guerra de la Independencia, Cádiz se convirtió en la capital de la España resistente, de modo que las cantiñas gaditanas sufrieron la influencia de la jotas patrióticas algunas de cuyas letras y el aire de su ejecución impregnó a las alegrías.

La música Andalusí

Otra influencia, que por evidente no ha creado mucha polémica, es la que surge a la edad media, en la época de la España musulmana: La música Andalusí, resultante de la fusión de la musulmana procedente del norte de África, con la cristiana y judía, ya existentes en la península. Aquí la influencia mora vino de nuevo a enriquecer el estilo. Los dos palos del flamenco siguientes que explico, son claros exponentes de esta influencia:

La Granaina o media granaina: De Granada, por deformación de granadina. Con su indiscutible origen moruno, es un fandango de Granada, despojado de todo ritmo. Es del grupo de los cantes de Levante y, como la malagueña, toma su estructura del fandango. La granaina suele llevar ayeo introductorio (introducción hecha por el cantaor antes de que el cante comience, para ubicarse en la tonalidad y calentar la garganta. Es un llanto prolongado sin palabras, que añade un carácter trágico, apenado y dramático al cante) y que la media granaina no lo lleva. Se canta de forma libre y se acompaña a la guitarra en sí debido a su alta tesitura. Su música es elegante y se apoya en la ornamentación.

O la Zambra: El nombre procede del ruido de algunos instrumentos o del bullicio. En castellano antiguo se designaba así a una fiesta morisca con música y algarabía. Después tomó el nombre de otra fiesta semejante de los gitanos que hoy en día ha perdido su carácter improvisado y se representa como un baile para los turistas en las famosas cuevas de Sacromonte en Granada. Se caracteriza por ir acompañado de guitarra y cante sin excesiva gracia por lo rutinario y monótono de su ritmo, lo que demuestra su evidente raíz folclórica.

La influencia gitana

La influencia gitana la encontramos tanto en el baile como en la música. Algunos caracteres del baile son muy similares a los de las regiones asiáticas de las que proceden los gitanos. También los ritmos flamencos no europeos tienen carácteres que hoy sólo encontramos en la música India.

Y de este modo podríamos seguir aventurándonos a apuntar las variadas influencias u orígenes. Pero en cualquier caso, lo que es evidente, es que el flamenco durante su larga historia ha sido permeable a las más variadas influencias, y que es tan puro como mestizo.

Asociación de la música flamenca con la cultura gitana

Los Gitanos del sur de España crearon esta música día a día desde su llegada a Andalucía en el siglo XV. Durante los ocho siglos previos al siglo XV, árabes musulmanes, judíos y cristianos compartieron espacio geográfico en Andalucía, territorio que se denominaba Al-Ándalus. A partir de finales del siglo XV, con su reconquista por los Reyes Católicos, musulmanes y judíos fueron expulsados de España, mientras que los gitanos comenzaron a ser perseguidos por su condición de tales.

Los Gitanos del sur de España crearon esta música día a día desde su llegada a Andalucía en el siglo XV. Durante los ocho siglos previos al siglo XV, árabes musulmanes, judíos y cristianos compartieron espacio geográfico en Andalucía, territorio que se denominaba Al-Ándalus. A partir de finales del siglo XV, con su reconquista por los Reyes Católicos, musulmanes y judíos fueron expulsados de España, mientras que los gitanos comenzaron a ser perseguidos por su condición de tales.

Durante este período, tanto unos como otros fueron contribuyendo al sendimiento cultural y musical que en el siglo XVIII comienza a conocerse como flamenco.

Los gitanos venían de un largo peregrinar desde su lugar de origen en el Pundjab, en la India, de donde emigraron entre los siglos VIII y XI. Los Gitanos tuvieron que abandonar estos territorios debido a una serie de conflictos bélicos e invasiones de conquistadores extranjeros.

Su siguiente punto de destino fue Checoslovaquia, pero, conscientes de que no iban a ser acogidos en ninguna parte debido a su elevado número, decidieron dividirse en tres grupos que se repartieron por Europa, y así quedaron establecidos los tres principales núcleos gitanos del continente: Rusia, Hungría y Polonia, Los Balcanes e Italia, y Francia y España.

La llegada de los gitanos a España se produce alrededor del año 1425; se conserva un documento por el que el rey Aragón, Alfonso V el Magnánimo, les otorga permiso para entrar en el reino y establecerse en él.

Los gitanos se llamaban a sí mismos "Ruma Calk", (que significa hombre de los llanos o corredor de los llanos) y hablaban Caló (del dialecto indio Maharata). Hasta el final de este siglo han sido casi siempre nómadas con profesiones relacionadas con el pastoreo y la artesanía.

La tradición nómada les lleva a ser una cultura acostumbrada a tomar prestada las formas musicales de allí donde llegaran para reinterpretarla a su manera. La música es una parte muy importante tanto de sus celebraciones como del vivir diario. Todo lo que necesitan para comenzar a hacer música es una voz y algo de ritmo que siempre se puede añadir con las manos y los pies, por esto mismo, en las formas más primitivas del flamenco no se necesitan más instrumentos que los que proporciona el propio cuerpo humano. La música gitana siempre ha sido amiga de los adornos, la improvisación y el virtuosismo. Los gitanos encontraron en Andalucía (Sevilla, Cádiz, Jerez, Utrera o Granada) el lugar perfecto para desarrollar su musicalidad, pues esta región disfrutaba de un impresionante auge cultural, artístico y científico, debido a casi ochocientos años de mezcla de culturas árabes, judías y cristianas, tal como he nombrado al principio.

Los gitanos tenían sus propias costumbres y tradiciones nómadas y además hablaban Caló, una lengua que desde su llegada se contagió de vocabulario castellano, y que a su vez aportó muchas palabras todavía hoy muy usadas en toda España, especialmente en el Sur. Los Reyes Católicos les prohibieron hablar su idioma y se les obligaron a tener trabajo y residencia fijos.

Durante el siglo XVI, muchos trabajaron y murieron en las minas y vivieron en casas construidas en cuevas de montañas donde cientos de judíos, musulmanes y gitanos paganos se habían refugiado huyendo de las reconversiones forzosas llevadas a cabo por los gobernantes y la iglesia. La mayor parte de las celebraciones gitanas tuvieron que ser llevadas a cabo en secreto, incluso cuando muchos gitanos estaban siendo invitados a tocar su música en las fiestas de los ricos. En estas reuniones interpretaban canciones cuyos textos hablaban de las injusticias cometidas contra ellos por las mismas personas que les escuchaban sin comprender el significado de las letras.

Los principales centros y familias flamencas se encuentran todavía en barrios y ciudades que sirvieron de refugio para los gitanos: Alcalá, Utrera, Jerez y el barrio de Triana en Sevilla. Con el tiempo, las leyes fueron menos represivas, los gitanos se fueron integrando, y cada vez más gente fue tomando interés en su música. Empezaron a surgir "payos" (no-gitanos) decididos a conocer e interpretar música gitana.

EL FLAMENCO ACTUAL

Orígenes del Flamenco Actual. La evolución del flamenco a partir de 1765

Podemos decir que al final del S.XIX el flamenco ya había establecido sus formas tal y como se conocen hoy, pero esto tiene que ser comprendido teniendo en cuenta que el flamenco es una música que no ha dejado de evolucionar desde sus orígenes y que continua viva y cambiante.

La historia flamenca no es muy antigua, se puede hablar de poco más de doscientos años de existencia de las formas más primitivas que han llegado hasta nosotros. La música flamenca empezó con una voz y unas palmas, y más tarde se incorporó la guitarra. El zapateo no se introdujo hasta el siglo XX.

La primera transcripción a partitura de una pieza flamenca se encuentra dentro de la ópera "La máscara afortunada" de Neri (Italia S.XVIII).

Es durante los dos últimos siglos cuando también se relaciona el flamenco con el arte gitano andaluz, porque se reconoce la importante influencia que al mismo tiempo ha aportado la etnia gitana, a su nacimiento y desarrollo en tierras andaluzas.

Cuando se comienza a escuchar flamenco en las voces gitanas a finales del siglo XVIII, aquellos cantos originales de la península ya habían sido modificados, en el transcurso del tiempo que duró la persecución a los gitanos, de tal manera que se volvieron irreconocibles y se consideraron ritmos nuevos.

En la música clásica algunos compositores buscaron inspiración en las melodías flamencas y dentro del mundo de la guitarra es conocida la continua retroalimentación entre guitarristas clásicos y flamencos.

Sobre la base del folclore andaluz, los gitanos crearon un arte diferente que dejó de ser folclore para convertirse en arte flamenco.

Es a partir de 1765 cuando el flamenco empieza a estar documentado y tratado profesionalmente. A continuación presento las fases en las que lo he separado:

Entre 1765 y 1860: Tres focos de importancia que crearían escuela: Cádiz, Jerez de la Frontera, y el barrio de Triana, en Sevilla. Es a partir de esta época cuando el baile flamenco, empieza a tener un sitio entre los bailes españoles que se desarrollan en las escuelas, representándose frecuentemente en patios, ventas y salones privados cuando se celebraban fiestas.

Inicialmente la guitarra no acompañaba al cante, normalmente se realizaba a palo seco, sin más acompañamiento que el toque de palmas. Algunos compositores, como Julián Arcas, comienzan a componer temas con sonidos flamencos que iniciarían una nueva era.

Entre 1860 y 1910: Se ingresa en una época más prolífica que se ha llegado a llamar La Edad de Oro del Flamenco. En esta época florecen los cafés cantantes, desarrollando el flamenco todas sus facetas; la instrumental, la de cante y la de baile. El baile adquiere un esplendor sin precedentes, siendo éste el mayor atractivo para el público de estos cafés cantantes y se da un gran impulso a la guitarra, como complemento fundamental e indispensable para el cante y para el baile.

Los principales componentes de la generación del 98 son: Miguel de Unamuno, Ramiro de Maeztu, Ramón del Valle-Inclán, Pío Baroja, Azorín y Antonio Machado.

Entre 1910 y 1955: El cante está marcado por lo que ha llegado a llamarse la etapa de la Ópera Flamenca donde mandan los cantes más ligeros como los fandangos y cantes de ida y vuelta (de influencia sudamericana, que trajeron los cantaores que habían sido emigrantes en Latinoamérica).

Este camino nuevo que había tomado el flamenco no gusta a todo el mundo y en 1922 un grupo de intelectuales, como Falla y otros artistas de la Generación del 27 crean en Granada un Concurso, que comentaré más adelante, con la finalidad de buscar nuevos valores que cultiven el cante jondo auténtico.

Los principales componentes de la Generación del 27 son: Federico García Lorca, Manuel de Falla (como músico), Emilio Prados, Gerardo Diego, Rafael Alberti (con importante influencia en la canción popular), Pedro Salinas, Vicente Alexandre, Jorge Guillén y Luis Cernuda.

A partir de 1915, se produce un ciclo de baile teatral de excepcional calidad, llevando el baile español y flamenco por todos los escenarios del mundo.

A partir de 1955 nos encontramos con un Renacimiento del Flamenco, siendo Antonio Mairena su figura principal, con ese rigor interpretativo y su afán investigador y de divulgación de la ortodoxia del cante.

El baile en esta época se desarrolla en los tablaos, que son los herederos de los cafés cantantes anteriores, contando con verdaderas personalidades del baile, que alternan sus actuaciones no sólo en los tablaos, sino en teatros, festivales y otros escenarios.

Los guitarristas, acompañando al cante y al baile adquieren un mayor protagonismo, alcanzando este arte su madurez. El guitarrista es actualmente no sólo acompañamiento, sino solista. Paco de Lucía marca el inicio de una nueva etapa de esplendor sin precedentes, dando a la guitarra una dimensión universal. Junto a él habría que citar a otros que verdaderos virtuosos de este instrumento, como Manuel Cano, Víctor Monge Serranito y Manolo Sanlúcar.